- Drama

- Gegenwartsliteratur

Worum es geht

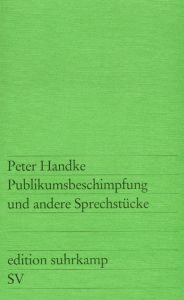

Krawalltheater der ersten Stunde

So etwas hatte die Theaterwelt noch nicht gesehen: Da stellten sich im Sommer 1966 vier arrogante Jungspunde auf die Bühne und erklärten alles bisherige Theaterschaffen für überholt – um gleich darauf die elegant herausgeputzten Wirtschaftswunder-Deutschen als Nazischweine und KZ-Mörder zu beschimpfen. Verantwortlich für dieses Antitheater war ein 23-jähriger Österreicher mit Pilzkopffrisur und Sonnenbrille: Peter Handke, angeblich erster Popstar der deutschsprachigen Literatur – und nicht zuletzt begnadeter Selbstvermarkter. Die Uraufführung seines Theaterdebüts Publikumsbeschimpfung unter der Regie von Claus Peymann geriet zu einem emotionsgeladenen Happening, das später als Initialzündung der 68er-Protestkultur gefeiert wurde. Handke wollte die Zuschauer aus ihrer Selbstzufriedenheit aufschrecken, doch als diese ihn beim Wort nahmen, laut widersprachen und die Bühne zu stürmen versuchten, ging sein Regisseur persönlich dazwischen, und Handke echauffierte sich über das „reaktionäre Zwischenrufrepertoire“ seines Publikums. Ein Lehrstück über Gegenkultur und ihre Grenzen.

Zusammenfassung

Über den Autor

Peter Handke wird am 6. Dezember 1942 in Griffen (Kärnten) geboren. Seine Mutter stammt aus einer slowenisch-kärntnerischen Familie, sein Vater ist ein deutscher Soldat, anlässlich des Krieges in Österreich stationiert. Nach dem Abitur beginnt Handke ein Jurastudium in Graz. Aufgrund des Erfolgs seiner ersten literarischen Werke gibt er das Studium auf und arbeitet fortan als freier Schriftsteller. Nach Stationen in Paris, Österreich und Deutschland lebt er seit 1991 in Chaville bei Paris. Seine ersten Werke zeigen ihn als Vertreter einer sprachkritischen Literatur. Im Lauf der Zeit wendet er sich mehr dem traditionellen Erzählen zu. Im Zentrum seines Schaffens steht die Bemühung, subjektive Erfahrungen mitteilbar zu machen. Handke schreibt Essays, Gedichte, Hörspiele und Theaterstücke (etwa Publikumsbeschimpfung, 1966). Sein erster Roman Die Hornissen erscheint 1966. Außerdem übersetzt er fremdsprachige Werke ins Deutsche, etwa von Shakespeare, Jean Genet, Sophokles oder Julien Green. Gemeinsam mit Wim Wenders realisiert er mehrere Filme. 1971 entsteht Die Angst des Tormanns beim Elfmeter. 1987 schreiben die beiden zusammen das Drehbuch für Der Himmel über Berlin. Handke wird mit etlichen bedeutenden Literaturpreisen ausgezeichnet, darunter 1973 der Georg-Büchner-Preis. Seit den 90er-Jahren erregt Handke weniger mit seinen literarischen Texten Aufsehen als mit seinem Engagement für Serbien, das in einem Besuch beim ehemaligen Präsidenten Slobodan Miloševic während dessen Haft in Den Haag und in einer Rede auf Miloševic‘ Beerdigung im März 2006 gipfelt. Ein Sturm der Entrüstung ist Handke mit jeder Äußerung sicher. Im Frühjahr 2006 wird eine geplante Aufführung eines Handke-Stücks an der Pariser Comédie-Française wegen Handkes proserbischer Haltung abgesetzt. Der Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf wird ihm im Mai 2006 zunächst von der Jury zuerkannt, vom Stadtparlament aber verweigert, woraufhin Handke seinerseits auf den Preis verzichtet.

Kommentar abgeben