- Essay

- Gegenwartsliteratur

Worum es geht

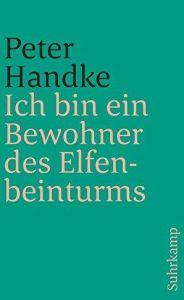

Die Suche nach dem Sinn der dichterischen Existenz

Peter Handke hat in seinem literarischen Schaffen viele Wandlungen vollzogen: von den frühen sprachkritischen Stücken über biografische Erzählungen bis zur Mystik des Spätwerks. Dass diese Wandlungen keine Brüche bedeuten, sondern der Sehnsucht entspringen, die Welt immer neu zu entdecken, davon legt der Essayband Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms ein frühes Zeugnis ab. So polemisch es darin mitunter zugeht – besonders wenn Handkes Lieblingsfeinde Brecht und Sartre ins Spiel kommen –, zeigt sich immer wieder, dass Handke die Auseinandersetzung nicht um ihrer selbst willen sucht, sondern mit dem Ziel, die eigene Position zu hinterfragen. Ganz ohne Eitelkeiten geht das Ganze dann zwar auch nicht zu, aber das wäre bei einem jungen Autor, der einen so kometenhaften Aufstieg wie Handke hinter sich hatte und gleichzeitig so heftige Kritik auf sich zog, auch eher überraschend. In seinem Texten – das beweist der Band eindrücklich – spiegelt sich Handkes Suche nach dem Sinn der dichterischen Existenz und der Literatur überhaupt.

Zusammenfassung

Über den Autor

Peter Handke wird am 6. Dezember 1942 in Griffen (Kärnten) geboren. Seine Mutter stammt aus einer slowenisch-kärntnerischen Familie, sein Vater ist ein im Zweiten Weltkrieg in Österreich stationierter deutscher Soldat. Nach dem Abitur beginnt Handke ein Jurastudium in Graz. Aufgrund des Erfolgs seiner ersten literarischen Werke gibt er das Studium auf und arbeitet fortan als freier Schriftsteller. Nach zahlreichen Stationen in Paris, Österreich und Deutschland lebt er seit 1991 in Chaville bei Paris. Seine ersten Werke zeigen ihn als Vertreter einer sprachkritischen Literatur. Im Lauf der Zeit wendet er sich mehr dem traditionellen Erzählen zu. Im Zentrum seines Schaffens steht die Bemühung, subjektive Erfahrungen mitteilbar zu machen. Handke schreibt Essays, Gedichte, Hörspiele, Theaterstücke (z. B. Publikumsbeschimpfung, 1966) und zahlreiche Prosatexte: Sein erster ist der Roman Die Hornissen (1966). Daneben übersetzt er Werke von Shakespeare, Julien Green u. a. Gemeinsam mit Wim Wenders realisiert er mehrere Filme: 1971 entsteht Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, 1987 schreiben die beiden zusammen das Drehbuch für Der Himmel über Berlin. Handke wird mit etlichen bedeutenden Preisen für deutschsprachige Literatur ausgezeichnet, darunter 1973 mit dem Georg-Büchner-Preis. Seit den 90er-Jahren erregt Handke weniger mit seinen literarischen Texten Aufsehen als mit seinem Engagement für Serbien, das in einem Besuch beim ehemaligen Präsidenten Slobodan Miloševic während dessen Haft in Den Haag und in einer Rede auf dessen Beerdigung im März 2006 gipfelt. Ein Sturm der Entrüstung in der Öffentlichkeit ist Handke mit jeder Äußerung sicher. Im Frühjahr 2006 wird eine geplante Aufführung eines Handke-Stücks an der Pariser Comédie-Française wegen Handkes proserbischer Position abgesetzt. Der Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf wird ihm im Mai 2006 zunächst von der Jury zuerkannt, vom Stadtparlament aber verweigert, woraufhin Handke seinerseits auf den Preis verzichtet.

Kommentar abgeben